学校施設の雨漏りは、単なる水漏れの問題ではありません。

屋根や外壁の劣化による雨水の侵入は、内部の鉄筋や鉄骨を錆びさせ、木材を腐食させ、建物の構造体そのものを弱体化させる深刻な老朽化要因です。特に鉄筋コンクリート造(RC造)の校舎では、雨漏りを放置すると鉄筋が膨張し、コンクリートを押し割る「爆裂(ばくれつ)」が起こり、補修コストが飛躍的に増大します。

三重県の高等学校の建物の約5割が、建設から40年以上が経過しており、今後10年以内には、全施設の約8割が築40年に達する状況と報告されています※①。

老朽化対策として耐震補強や外壁改修が進められていますが、「雨漏り」は見過ごされがちなリスクです。外観がきれいに塗り替えられていても、内部では長年の水分浸入が進行しているケースがあります。

建物の長寿命化を図る上で、まず行うべきは「修理」ではなく原因を科学的に突き止める調査です。

■ レインボー雨漏り調査は“経験+科学技術”の融合

従来、雨漏りの原因特定は職人の経験や勘に頼る部分が大きく、「ここが怪しい」と目視で判断して部分補修を行うことが一般的でした。しかし、これでは根本的な侵入経路を突き止められず、「何度修理しても直らない」という状況が多発するのが実情です。

特に注目されているのが、発光液を用いた「レインボービューシステム」です。これは、発光性の特殊液を散水試験に用い、紫外線ライトを照射することで雨水の流れを可視化する独自技術です。

目視では確認できない微細な亀裂や貫通部、配管まわりの雨水侵入経路を、7色の光で追跡・特定できる点が特徴です。

弊社が行っている雨漏り調査は、経験に基づく診断力と科学的手法を組み合わせた高精度の調査を行っています。

また、建物の状況に応じて以下のような複合的な調査手法を採用します。

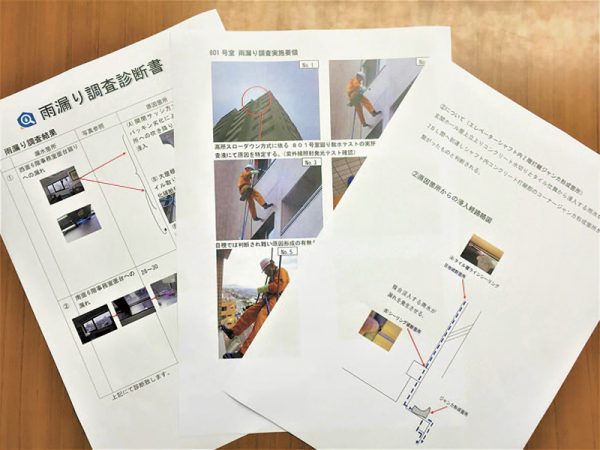

- 散水試験:実際に水をかけ、再現性をもって雨漏り箇所を確認

- 赤外線カメラ調査:壁面温度の差から湿潤部を特定

- 高所アクセス調査:ドローンやロープアクセスで屋根・外壁の高所を点検

- 写真記録:報告書の根拠資料として保存

これらを組み合わせることで、雨水の侵入経路を科学的かつ客観的に証明することができます。

■ 原因特定率98%以上という結果の理由

弊社は、建築板金業を営んで98年。

屋根工事のプロである板金職人が、現場で培った知識と経験をもとに、「どこから水が入っているか」を仮説・検証しながら特定する独自の技術力を持っています。建築図面を読み解く力、材料の特性や経年劣化の傾向を見抜く力、そして数百件に及ぶ現場経験の蓄積により、原因特定率は98%以上という高い精度を実現しています。

また、原因を「見つける」だけでなく、「なぜそこから漏れたのか」を構造的に分析することで、再発を防ぐ修繕提案まで行う点が、他社にはない強みです。経験に基づく職人の洞察力と、発光液や赤外線による科学的調査の融合が、確実な結果につながっています。

■ 精度の高い調査が、コスト削減と再発防止につながる

雨漏り調査の最大のメリットは、原因を正確に特定することで無駄な修繕を避けられることです。学校のような大規模施設では、屋根・外壁・サッシ・配管など、原因となる部位が多岐にわたります。調査を行わずに部分的に補修しても、根本の侵入口が残れば再発します。結果的に補修のやり直しが必要となり、トータルコストは大きく膨らむことになります。

一方で、的確な調査によって原因箇所を限定できれば、修繕範囲を最小限に絞ることが可能です。建物を傷めずに済むうえ、将来的なメンテナンス計画にも有効なデータとして活用できます。この意味で、雨漏り調査は「修繕費を減らすためのコスト」ではなく、学校資産の価値を守るための投資とも言えるかもしれません。

■ 調査の流れ:教育現場でも負担の少ないスムーズな工程

雨漏り調査というと、工事のように大掛かりな作業を想像されるかもしれませんが、実際は極めてシステマチックです。弊社では、以下のような7ステップで進行します。

1. ご相談・打ち合わせ:状況確認と建物図面の確認

2. 雨漏り現地調査【無料】:雨漏り箇所の確認

3. お見積り提出:必要な調査内容・範囲を明確化(雨漏り調査料金について)

4. ご契約:日程・作業内容の確認

5. 雨漏り調査実施:特許調査液を実際に散布し調査(報告書用の撮影)

6. 結果報告・報告書提出:調査日から5~10日以内に提出(メールorご郵送)

7. 調査費用のお支払い:報告書提出時にご請求書を発行

報告書は、原因箇所の特定写真・検査方法・修繕提案を盛り込んだ形式で提出され、教育委員会や校長・施設課でも共有・保管しやすい内容です。

調査終了からレポート提出まで最短5〜10日というスピード対応も、喜ばれているポイントです。

■ 教育委員会・施設管理者に求められる“予防保全”の視点

学校施設の維持管理は、文部科学省も対処療法的な「維持管理型」から「予防保全管理型」への転換※② を進めています雨漏り調査はその最たる例であり、建物の延命化と生徒の安全確保の両面からも有効な手段です。

※②【出典】文部科学省「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引」の公表について

特に、公共施設マネジメントの観点では、定期的な雨漏り調査を実施し、データとして蓄積・比較することが、長期修繕計画策定の基礎情報になります。単年度予算の中で突発的に修繕するよりも、計画的にメンテナンスを進めることで、総費用を抑えながら施設の品質を維持できます。

■ 建物の価値を守る“目に見えないインフラ整備”

学校の建物は、地域の教育インフラであると同時に、自治体の貴重な資産です。雨漏り調査は外見には現れない取り組みですが、建物の安全・衛生・快適性を保つ基礎的なインフラ整備です。内部の鉄筋が錆びる前に、早期に異常を発見し、適切な補修へつなげる。その積み重ねが、10年後、20年後の学校環境を支えることになります。

弊社が運営する雨漏り調査専門サイト「三重の雨漏り調査.com」では、科学的根拠に基づいた調査レポートを300件以上の中から一部を公開しています。是非、ご覧ください。

一度でも雨漏りが疑われる兆候があれば、早めの“建物の健康診断”ともいえる、雨漏り調査をおすすめします。

雨漏り現地調査は無料です。お気軽にお問い合わせください。